約6600万年前に恐竜や多くの海洋生物を絶滅させたチチュルブ

クレーターのある小惑星衝突地点では、ぶつかった際のエネル

ギーで熱せられた海水が周囲を循環し、岩石より豊富な栄養素が

溶け出した。

これにより、予想よりも早く生態系が回復したのではと最新の

研究成果を九州大等の研究チームが発表しました。

ブログ村ランキング参加中、応援クリックお願いします

にほんブログ村

九州大学チームが明かした「恐竜絶滅後の海の秘密」

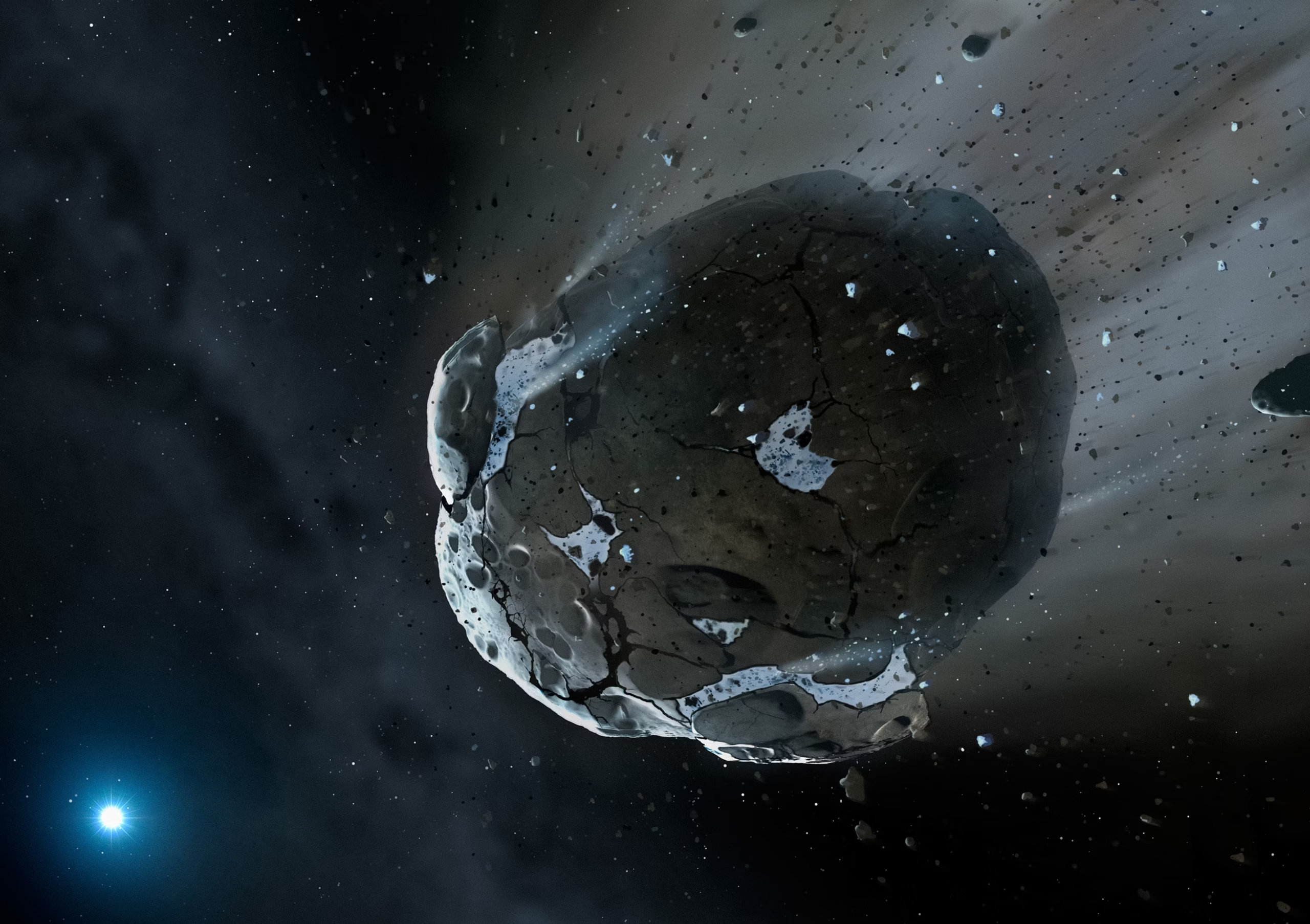

6600万年前、直径10kmほどの巨大な小惑星がメキシコ・ユカタン半島沖

に衝突し、直径200kmものチチュルブクレーターを作りました。

この衝突は恐竜や多くの海洋生物の絶滅を引き起こしたことで知られてい

ますが、九州大学などの研究チームが新たな発見を発表しました。

メキシコ・ユカタン半島沖への直径約10kmの衝突によって海洋生物の

およそ70%が絶滅したといいます。

しかし、衝突で出来た直径約200kmのチチュルブクレータの周囲では、

外洋に比べて短期間で生態系が回復していたことが、掘削試料の研究で

わかりました。

しかし、この理由については、不明でした。

衝突が生んだ“栄養の海”

九州大学の研究チームは、海底から掘り出した試料や

メキシコ東部に分布する衝突後から300年の間の

堆積物を調査しました。

その調査により、以下の解析結果を発表しました。

小惑星が地球に激突した際、その莫大なエネルギーで海水が

一気に熱せられ、クレーター周辺で熱水が循環しました。

この熱せられた海水は、岩石からマンガンや鉛、リンなど、

生命に欠かせない栄養素を大量に溶かし出しました。

特にリンは生物の成長に不可欠な元素であり、これが海に

豊富にもたらされたのです。

生態系の“意外な早期回復”

研究チームが海底から掘り出した堆積物やコア試料を分析した

ところ、衝突後、外の海よりも早くクレーター内で生態系が

回復していたことが分かりました。

これは、熱水による栄養素の供給が、植物プランクトンなどの

基礎生産者の増加を促し、食物連鎖全体の早期復活につながった

と考えられます。

九州大学の佐藤峰南助教授(地球化学)は、「豊富な栄養素で

植物プランクトンが増え、それを食べる別の生き物が現れ

、数万年以内に生態系が回復したのだろう」という。

関連記事リンク

参考及び引用文献

静岡新聞 2025年4月27日朝刊

生態系回復熱水循環が促進か

九大など小惑星衝突地点を解析

まとめ

恐竜絶滅の舞台となったチチュルブクレーターは、実は生命

復活のゆりかごでもあった――。

九州大学チームの研究は、地球史の大事件が新たな生態系の

始まりをもたらしたことを教えてくれます。

これらの研究成果は、太陽系外惑星での生命誕生の可能性

のヒントになるかもしれませんね。

スポンサーサイト

ドメイン取得とホームページ作成には

ブログ作成には

コメント