夜空に輝く星の世界には、個性あふれる「メシエ天体」が

数多く存在します。

今回は、たて座にあるM71(球状星団)をSSeestarS50と

VesperaⅡによって撮影した画像をそれぞれ紹介します。

近年話題のスマート望遠鏡Seestar S50、VesperaⅡによる

実際の撮影画像をお楽しみください。

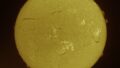

タイトル画像 M71 球状星団 SeestarS50 2025年6月16日

ブログ村ランキング参加中、応援クリックお願いします

にほんブログ村

たて座のM71(球状星雲)の魅力と特徴

M71(NGC 6838)は、たて座(Sagitta)に位置する比較的小型

で珍しい球状星団です。

地球から約13,000光年の距離にあり、直径は約27光年。星団全体

の明るさは6.1等級で、双眼鏡や小型望遠鏡でも淡い光の斑点とし

て観察できます。

主な特徴

年齢

およそ90~100億年と、球状星団としてはやや若めの部類に入ります。

金属量

太陽の約17%の重元素を含み、球状星団の中では金属量が比較的多い

天体です。

構造

中心部の密度が低く、全体的に「緩い」構造をしているのが特徴です。

星の数

2万個以上の恒星を含みますが、典型的な球状星団と比べるとやや

小規模です。

観察時期

日本では夏から秋にかけて観察しやすく、天体観測シーズンに

ぴったりです。

M71の魅力ポイント

金属量が多く、進化途上の星が多い

星団の進化や銀河形成の歴史を研究する上で貴重な対象です。

球状星団と散開星団の中間的性質を持つ

この性質から、天文学的にも注目される存在です。

星々が密集しすぎず、個々の星が見分けやすい

観測や天体写真に適しており、美しい星の散りばめられた風景が

楽しめます。

Seestar S50での撮影体験

M71 球状星雲 SeestarS50による撮影 2分露出 2025年6月16日撮影

Seestar S50は、50mm三枚玉アポクロマートレンズを搭載

した超コンパクトなスマート望遠鏡です。スマホやタブレット

と連携し、アプリ一つで自動導入・自動撮影・画像処理まで

こなします。

Seestar S50の特長

自動導入・自動追尾機能により、M71のような淡い球状星団

も簡単に導入可能

画像スタック機能でノイズを低減し、淡い星もくっきり描写

内蔵デュアルバンドフィルターにより、都市部の光害下でも

高コントラストな画像を実現

軽量かつポータブルで、どこでも気軽に天体撮影が楽しめる

M71撮影のコツ(Seestar S50編)

露出時間を長くとることで、星団中心部の密集感と周辺の星

の広がりを美しく表現

フィルターをオフにして自然な色合いを狙うのもおすすめ

SeestarS50の購入はこちらからできます

楽天からの購入はこちらから

Amazonからの購入はこちらから

Vespera IIでの撮影体験

M71 球状星雲 VesperaⅡによる撮影 2025年6月5日撮影 撮影者 静岡県Jhosua氏

Vespera IIは、50mm口径・250mm焦点距離を持つ

フルオートスマート望遠鏡です。

8.3メガピクセルの高解像度センサーと高度な画像処理

機能により、初心者でもプロ並みの天体写真が楽しめま

す。

Vespera IIの特長

自動導入とライブスタック機能で、M71のような淡い星団

も数分で美しく描写

CovalENSパノラマモードで、広い星野をモザイク合成で

一枚に収められる

アプリと連携し、スマホで簡単に操作・撮影・保存が可能

高い携帯性を備えており、屋外撮影でも持ち運びが楽

M71撮影のコツ(Vespera II編)

ライブスタックを活用して、星団の淡い外縁までしっかりと

描写

パノラマモードで周囲の星野も一緒に撮影すると、M71の

存在感がより際立ちます

(注)今回の撮影画像は、パノラマモードは未使用です。

VesperaⅡの購入はこちらからできます

Amazonからの購入はこちらから

まとめ

M71球状星団は、球状星団としては珍しい特徴を持つ

個性的な天体です。

観察だけでなく、天体写真の題材としても非常に魅力

的です。

Seestar S50やVespera IIのようなスマート望遠鏡を

使えば、初心者でも手軽に美しいM71の姿を捉えるこ

とができます。

自動導入やスタック機能を活用しながら、ぜひ自分だけ

のM71を撮影してみてください。

星空観察と天体写真の楽しみは、スマート望遠鏡の進化

とともにますます広がっています。

スポンサーサイト

ドメイン取得とホームページ作成には

ブログ作成には

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46ace47b.12245f72.46ace47c.4846a929/?me_id=1421579&item_id=10000071&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftelescope-shop%2Fcabinet%2F10028866%2F12058117%2F12074118%2Fimgrc0119446569.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント