いつも素晴らしい太陽撮影を行う静岡県のJhosua氏が

太陽面の微細画像を得るための推奨F値の検証を行い

レポート報告の手記を頂きました。

ここに紹介します。

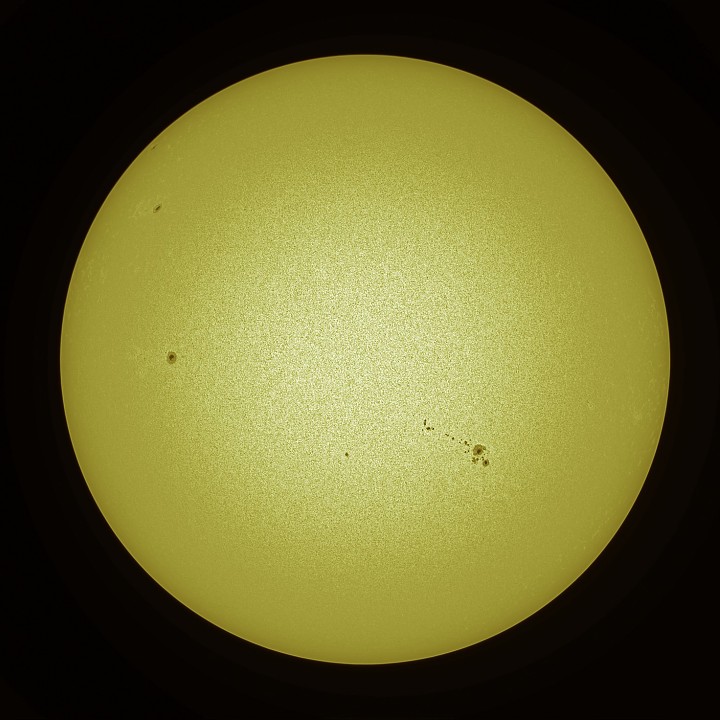

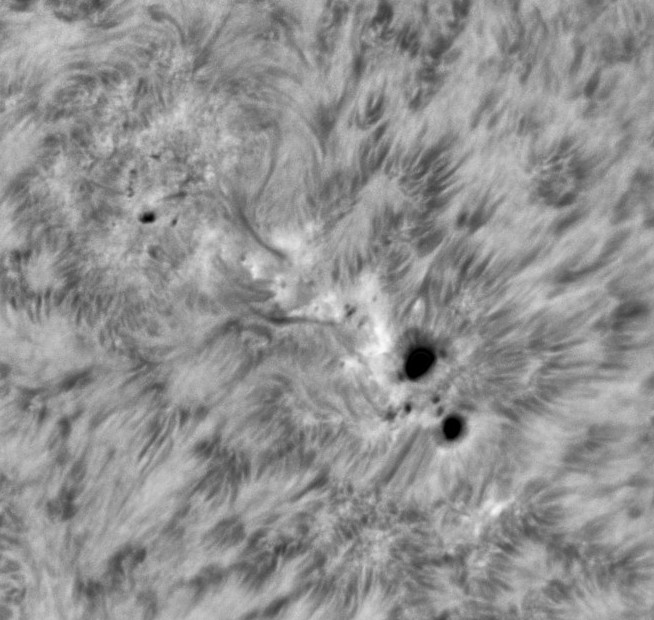

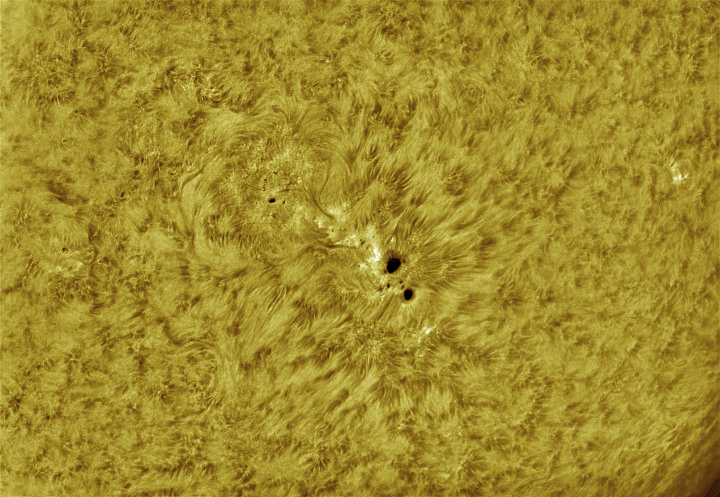

タイトル画像 撮影者 静岡県 Jhosua 氏 3月9日撮影

にほんブログ村

推奨F値に近づける

静岡県にある自宅ベランダにて太陽撮影を

行っているJhosua氏が、詳細な太陽面

撮影における推奨F値のテストを行い

ました。

ここからは、ご本人の手記になります。

2025年3月9日の太陽像 VesperaⅡ 撮影者 静岡県 Jhosua氏

太陽観測望遠鏡を推奨F値に近づけるとどうなるかの

お試しレビューです。

3月9日は雲も多かったけど久しぶりのお天道様撮影。

意地になって雲の隙間から撮ってた。

ラントの6cm太陽望遠鏡以外では15cmF5のアクロ

マート望遠鏡+DayStar QuarkというHaフィルター

で撮ってる。

このQuarkは望遠鏡のF値に制限があって、F4~F9の

屈折望遠鏡を使って下さいとの事。

Quark内のテレセントリックバローとの組合せで合成F

値が30前後が望ましいらしい。

手持ちの望遠鏡とQuarkの合成F値は21。

ちょっと理想から離れてる。

この状態から理想のF値に近づけるには、

・ 口径を絞る。

・ 焦点距離を伸ばす。

この2択。そこで、ノーマルと口径絞り版、焦点距離

伸ばし版を撮り比べてみた。

A. 今まで通り

今まで通りにそのままの撮影。合成F値は21.0。

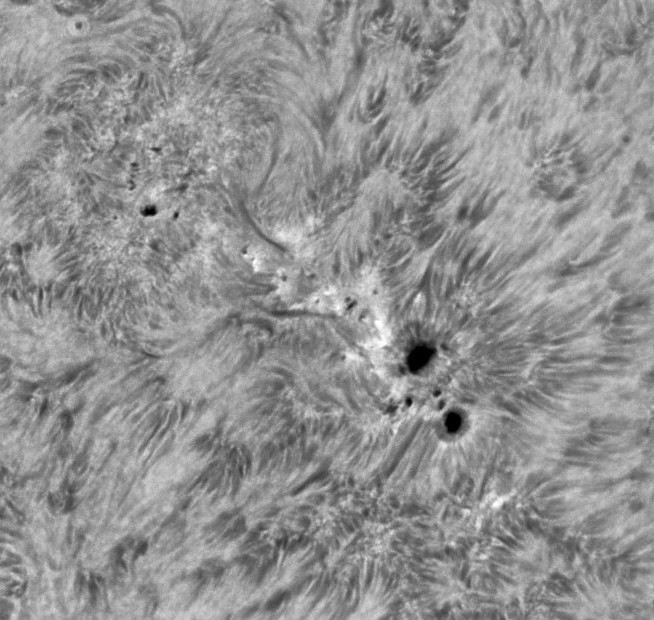

B. 口径を絞る

手持ち望遠鏡の対物レンズ側のフタには絞り用の穴が空い

てる。

直径112mm。Quarkの合成F値は28.1になる。

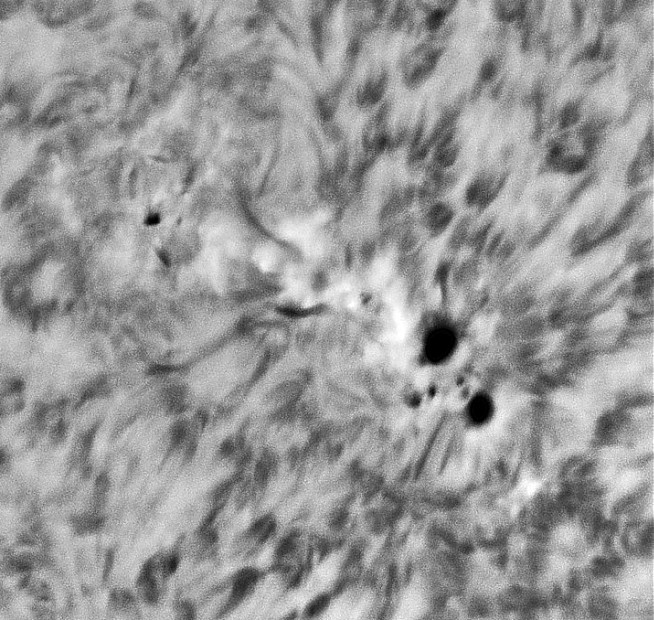

C. 焦点距離を伸ばす

手元にはBORGの1.4×テレコンバーターGR【7215】と

タカハシのエクステンダーED1.5x<KA37595>がある。

BORGは取付けに難があるので、組付け易いタカハシを使用。

合成F値は31.5。

今までも試したりはしたんだけど、AとBを試して「あまり

変わらんなー」と思ったり、AとCを試して「レンズ枚数増

えて暗くなってグダグダじゃん」と思ったりで、Aの今まで

通りでやってたんだよね。

口径を絞るのもせっかくの15cmが勿体無く感じちゃうし。

ほんの少し真面目に比較したのは初めてだったりする。

この日のお天道様は風も無く気温もあまり低くなくテストには

好都合。

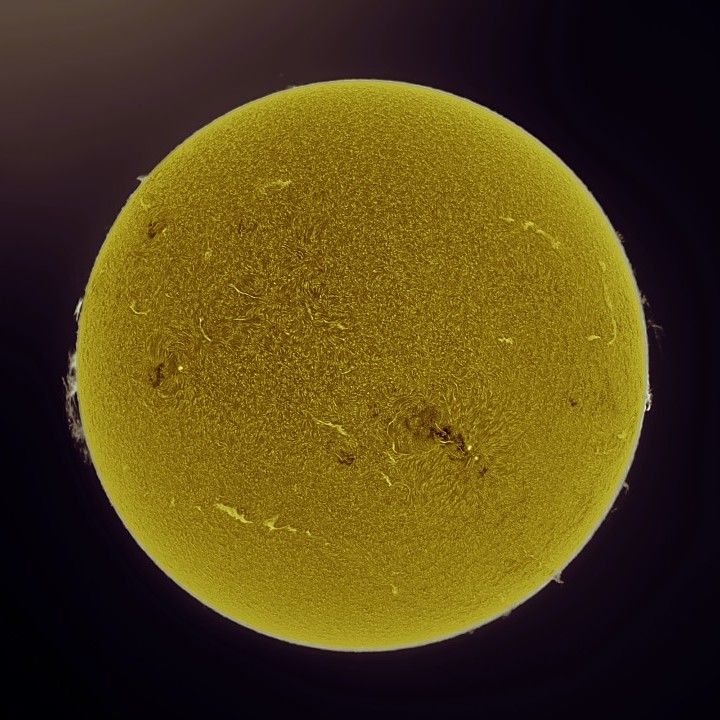

2025年3月9日の太陽専用望遠鏡による太陽面 撮影者 静岡県 Jhosua氏

推奨F値テストの結果

標準撮影を施行して、その中央付近の模様を拡大し

て比較してみた。

比較用だから、いつものように反転した画像を使

わずに直球勝負。

ただ、強調処理はせざるを得ないから、それによ

ってかなり処理結果が怪しいのを先に言っときま

す。

元画像の全体はこんな感じ。

A. 今まで通り (F21)

まぁ、いつも通り。この日はシーイングは良いほう。

実はこの日は撮影タイミングのせいか、旅客機が数回

ほど太陽面をかすっていった。

モニター中にはかするんだけど、撮影中にはかすらな

いんだよなー。

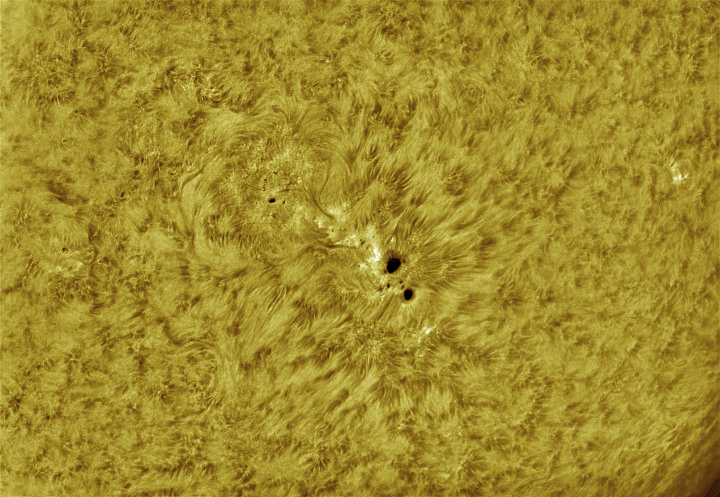

B. 口径を絞る (F28)

Aと比べると線が細い。

ぼってりせずに細かい所も出てきた。

撮影タイミングや後処理の具合のせいかも知れない

けど、15cmから約11cmになった分は解像度が落ち

るはずの割にはかえって解像度が上がってる感じ。

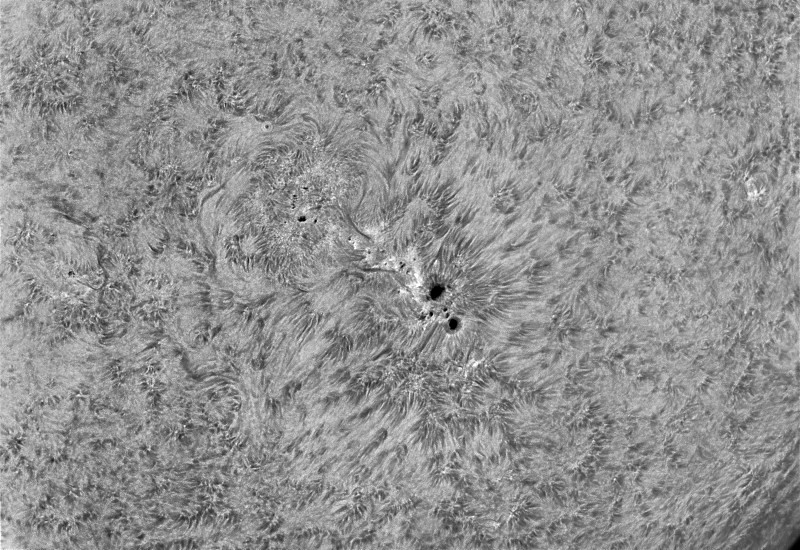

C. 焦点距離を伸ばす (F31)

前からわかってたけど、明らかに劣化する。

露出やゲインもかなり上げるし、レンズの枚数も増える

から撮影条件が悪くなる以上の成果を上げられない。

ただ、もしかすると波長シフトしてるかも知れない。

温度管理型のDaystar Quarkは波長調整に時間がかかり

過ぎるから、ついつい横着してしまう。

それと手持ちにあるBORGのゴーストレデューステレコン

も何とかしてテストしてみたい。

F値も29.4と理想に近くて15cmの口径をフルに生かせ

そうだし。

テレコンバーター【7425】だけ買ってくれば何とかなり

そう。

まとめ

いつも素晴らしい太陽撮影を行う静岡県のJhosua氏が

太陽面の微細画像を得るための推奨F値の検証を行い

レポート報告の手記を頂きました。

ここに紹介します。

関連記事リンク

太陽の撮影に挑むアマチュア天文家にその魅力を聞いて見た!-4-

Jhosua氏が、太陽撮影を対象にF値を換えて

撮る撮影を試みました。

今回の撮影F21、絞りを入れた理想に近いF28、

タカハシのバローを入れたF31.5で撮影を

行いました。

F31.5になると黒点群の微細な構造がよくわかり

ますが、課題も多そうです。

今後の取り組みが楽しみです。

当ブログに画像及び手記を頂きました静岡県のJhosua氏に

誌面にて感謝します。

Jhosua氏は、今回の撮影画像を対象にF値を換えて

撮る撮影を試みました。

今回の撮影F21、絞りを入れた理想に近いF28、タカハシ

のバローを入れたF31.5です。

実際の撮影された画像は、次回のブログにて紹介

します。

当ブログに画像提供して頂いた静岡県のJhosua氏に

誌面にて感謝します。

スポンサーサイト

ドメイン取得とホームページ作成には

ブログ作成には

コメント